Издание газеты

"Православный Санкт-Петербург"

Издание газеты |

|

|||

| НАШИ ИЗДАНИЯ | «Православный

Санкт-Петербург»

|

|||

В

мае нынешнего года настоятель храма прп.Серафима Саровского в пос.Песочный

протоиерей Игорь ФИЛИН посетил Святую Гору Афон. О необыкновенной цели поездки,

о том, что довелось увидеть и услышать, рассказывает о.Игорь.

В

мае нынешнего года настоятель храма прп.Серафима Саровского в пос.Песочный

протоиерей Игорь ФИЛИН посетил Святую Гору Афон. О необыкновенной цели поездки,

о том, что довелось увидеть и услышать, рассказывает о.Игорь.

Я посещаю Святую Гору ежегодно с 1999 года. Но последняя поездка была не паломничеством, а командировкой, поскольку Русское Афонское общество поручило мне принять участие в дарении колоколов по 200—250 кг весом трём афонским обителям: русскому монастырю великомученика и целителя Пантелеимона, который находится в юрисдикции РПЦ; Андреевскому скиту — он ещё до середины прошлого века был русским, хотя земля, на которой скит располагался, принадлежала греческому монастырю Ватопед; монастырю Симонопетра, в восстановлении коего прав.Иоанн Кронштадтский принял такое деятельное участие — собирал средства и передал лично свои, после того как в начале XX века Симонопетров монастырь сгорел. Мы развезли колокола по обителям и торжественно вручили их монахам, и у нас осталось два свободных дня, которые мы и провели в пользой для души — посетили около десятка монастырей, где молились, прикладывались к чудо-творным иконам и св.мощам: в русском монастыре это глава св.Пантелеимона и глава прп.Силуана Афонского; в Андреевском скиту — частица св.мощей ап.Андрея; в Ватопеде — Пояс Пресвятой Богородицы и Её чудотворные иконы, самая известная из них — «Всецарица», пред которой молятся при онкологических заболеваниях. Побывали в скиту прав.Анны — св.матери Пресвятой Богородицы, — которой молятся о чадородии.

Но

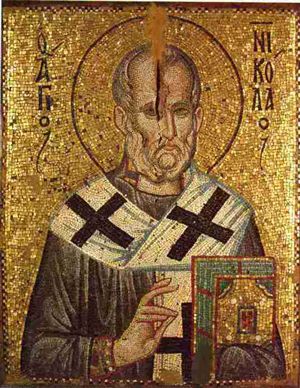

особо запомнилось посещение монастыря Ставроникита — самого малого по площади из

двадцати афонских монастырей, — который стоит на площадке скалы у моря,

приблизительно посередине северо-восточного побережья полуострова, между

Иверским и Пантократоровым монастырями. В правом киоте его собора, освящённого в

честь Свт.Николая, хранится мозаичная чудотворная икона этого угодника Божия,

относящаяся к XIII—XIV векам. История её удивительна.

В 1545 году афонские рыбаки, закинув в море

сети, вытащили не рыбу, а икону. При этом чудном улове присутствовал патриарх

Иеремия. Как икона оказалась в море? Существует два предания об этом событии.

Согласно одному, икону бросили в море в

IX

веке иконоборцы. Следовательно, в воде она пролежала более семисот лет и

осталась невредимой! После восстановления монастыря настоятелем Григорием икону

выловил некий рыбак, промышляющий рыбной ловлей у берегов Афона. Если верить

другому преданию, то икону забрали пираты во время грабительского набега на

монастырь, драгоценный оклад сняли, а сам образ швырнули в море.

Несколько столетий пролежала

икона в воде и уцелела, только в лобную часть изображения Святителя вросла

перламутровая устричная ракушка. Сколь аккуратно и благоговейно ни пытались

монахи отделить раковину от лика Николая Чудотворца, на челе Святителя

образовалась рана, из которой потекла кровь, будто из живого тела. Так и

осталась на иконе глубокая язвина до зрачка левого глаза, и будто кровь

запеклась.

Но

особо запомнилось посещение монастыря Ставроникита — самого малого по площади из

двадцати афонских монастырей, — который стоит на площадке скалы у моря,

приблизительно посередине северо-восточного побережья полуострова, между

Иверским и Пантократоровым монастырями. В правом киоте его собора, освящённого в

честь Свт.Николая, хранится мозаичная чудотворная икона этого угодника Божия,

относящаяся к XIII—XIV векам. История её удивительна.

В 1545 году афонские рыбаки, закинув в море

сети, вытащили не рыбу, а икону. При этом чудном улове присутствовал патриарх

Иеремия. Как икона оказалась в море? Существует два предания об этом событии.

Согласно одному, икону бросили в море в

IX

веке иконоборцы. Следовательно, в воде она пролежала более семисот лет и

осталась невредимой! После восстановления монастыря настоятелем Григорием икону

выловил некий рыбак, промышляющий рыбной ловлей у берегов Афона. Если верить

другому преданию, то икону забрали пираты во время грабительского набега на

монастырь, драгоценный оклад сняли, а сам образ швырнули в море.

Несколько столетий пролежала

икона в воде и уцелела, только в лобную часть изображения Святителя вросла

перламутровая устричная ракушка. Сколь аккуратно и благоговейно ни пытались

монахи отделить раковину от лика Николая Чудотворца, на челе Святителя

образовалась рана, из которой потекла кровь, будто из живого тела. Так и

осталась на иконе глубокая язвина до зрачка левого глаза, и будто кровь

запеклась.

Патриарх Иеремия из одной половины раковины велел сделать блюдце для части Богородичной просфоры, из второй половины была изготовлена и впоследствии преподнесена в дар Патриарху всея Руси Иову панагия с изображением Вознесения Господня. Дар этот Иов получил после Собора в Константинополе, на котором было принято решение возвести митрополита Московского в патриаршее достоинство. Панагия передавалась Патриархами всея Руси из поколения в поколение, но в годы революционного лихолетья в России её следы теряются.

А у иконы Николая Чудотворца «Стриедас» — Николы Устричного, как её называют, ибо «стриедас» по-гречески «раковина», — с тех пор происходило немало чудес и исцелений.

На следующий день мы вернулись в Россию, радуясь, что отныне над Святой Горой Афон будет плыть звон русских колоколов.