Газета основана в апреле

1993 года по благословению

Высокопреосвященнейшего

Митрополита

Иоанна (Снычёва)

|

Газета основана в апреле |

|||

| НАШИ ИЗДАНИЯ |

«Православный

Санкт-Петербург»

|

|||

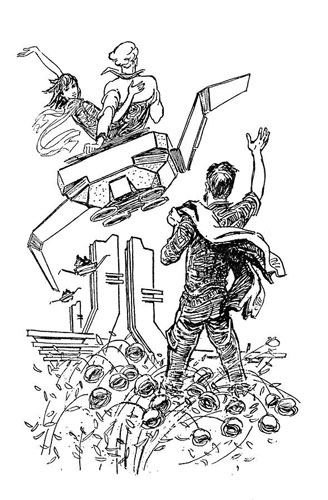

Не в громе космической катастрофы, не в пламени атомной войны и даже не в тисках перенаселения, а в сытой, спокойной тишине кончается история человечества.

Братья Стругацкие. «Второе нашествие марсиан»

100

лет Аркадию Стругацкому… Страшно подумать! Вот и Стругацкие ушли в далёкое

прошлое… Надо бы сказать что-то доброе о славных братьях в связи с такой датой.

И надо бы взять себя в руки и воздержаться на сей раз от ворчания…

100

лет Аркадию Стругацкому… Страшно подумать! Вот и Стругацкие ушли в далёкое

прошлое… Надо бы сказать что-то доброе о славных братьях в связи с такой датой.

И надо бы взять себя в руки и воздержаться на сей раз от ворчания…

Или всё-таки поворчать?

Тема такая, что никак не обойтись и без восторгов, и без нареканий. Поэтому прежде всего скажу: в юности и несколько позже я Стругацких очень любил. Любил и уважал — как людей мыслящих, как людей талантливых. И теперь не могу не отдать им поклон благодарности за ту радость, что они мне приносили своими книгами. Царство Небесное тебе, р.Б. Аркадий, Царство Небесное тебе, р.Б. Борис, — хоть вы и были упёртыми атеистами, ну, да Господь всё рассудит, у Него милости много.

Так, доброе слово сказано. Теперь надо ввернуть что-нибудь вроде: «Но что греха таить…», или «И всё же на фоне несомненных успехов…», или «Однако наряду с этим нельзя не отметить…»

Меня что раздражает, когда речь заходит о Стругацких? То, что их считают писателями. А они не писатели, хотя определённым литераторским даром и обладали. Особенно этот небольшой дар был заметен на фоне всех прочих наших фантастов, которые и вовсе… Как сказал, кажется, Кургинян, «в литературном отношении фантастика бывает только плохой и очень плохой. Плохая — это Ефремов и Стругацкие. Очень плохая — это все остальные».

В сущности, весь литературный талант братьев заключался в умении подстраиваться под популярные среди читателей образцы. Не думаю, что они делали это сознательно, но теперь в глаза бросается, что «Понедельник начинается в субботу», «Сказка о тройке» и др. написаны под большим впечатлением от Василия Аксёнова. «Парень из преисподней» навеян отличным романом немецкого писателя Дитера Нолля «Приключения Вернера Хольта». «Улитка на склоне»? — Ну это Кафка! И так далее.

Такое суждение было бы смертным приговором для всякого обычного литератора. Но вот для Стругацких… Тут всё сложнее.

Дело в том, что они не писатели.

Они кто? Они, быть может, мыслители?

Да, наверное. Философами их назвать, пожалуй, нельзя, — а вот мыслителями они точно были. (В чём разница между философом и мыслителем — это вы сами догадайтесь.) Каждая книга братьев — это раздумья умных, остро мыслящих людей на определённую тему, раздумья, заключённые в некую псевдолитературную оболочку. Оболочки эти важны для их книг не более, чем рамы для картин: конечно, хорошо, когда холст заключён в красивую, правильно подобранную раму, но не багеты же мы разглядываем в Эрмитаже!

…Творчество Стругацких можно разделить на два периода: «ранние Стругацкие» и «поздние Стругацкие». (Хотя я бы разделил его натрое: добавил бы ещё один период — «Стругацкие в отставке»). Ранние Стругацкие — это Мир Полудня во всём его великолепии: картина коммунистического будущего, более впечатляющая, чем в романах Ивана Ефремова (ибо более живая, более человечная). Тут братья рисовали такое общество, в котором хотел бы жить всякий: общество бодрых, умных, дружелюбных людей, общество неунывающих трудоголиков, которые праздную субботу превращают в рабочий понедельник, которые готовы на подвиг и на подвижничество, которые радуются чужой радостью и отважно бросаются на познание не только непознанного, но и в принципе непознаваемого. (К этому богатству душевному добавить бы ещё веру в Бога, но — чего нет, того нет!) Герой ранних Стругацких — это тот самый «святой атеист», который, в соответствии с тогдашними убеждениями, один только и мог построить светлое будущее и жить в нём, не терзаясь греховными страстями сребролюбия, человеконенавистничества, эгоизма и т.д. — всего того, что сейчас объявлено едва ли не добродетелью.

А ведь «святой атеист» — это образ вовсе не мифический: советская история знает десятки и сотни таких героев и подвижников, положивших душу свою за други своя или всю жизнь трудившихся ради счастья ближнего. Почему «святые атеисты» не смогли победить и построить свой светлый Мир Полудня — это, я думаю, нашим читателям разъяснять не надо, это разъяснено ещё в Евангелии — в притче о доме, построенном не на твёрдом камне веры, а на рассыпающемся песке человеческой природы: «…и пошёл дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое» (Мф.7,27).

Мне кажется, что поворот Стругацких от «раннего» периода к «позднему», — поворот, кажущийся неожиданным и необъяснимым, — прекрасно объясняется предположением, что братья разочаровались в возможности «святого атеиста» победить мир греховных страстей. Ведь они были действительно умными людьми, привыкшими додумывать все мысли до конца. Однажды приняв идею «атеистической святости», они и её исследовали… Нет, они её прожили, они пропустили её через собственные души, через собственные мозги и поняли…

Они всё поняли. Человек сам по себе — существо ненадёжное. Вера в человека — вещь, мягко говоря, неразумная.

Теперь бы сделать им один шаг — вы знаете какой, — и тогда бы… Но, как говорится, «бы помешало».

Я вовсе не собираюсь судить Стругацких за то, что они этого шага не сделали. Пусть Бог судит. А Он, несомненно, рассудит наиболее справедливым и человеколюбивым образом.

Я только хочу сказать, что с этого момента, с этого несделанного шага (а может быть, даже с сознательного отказа сделать его?), началось падение Стругацких.

Нет, падение это не было внезапным обрушением: Стругацкие планировали в пропасть плавно, порою даже ненадолго взлетая ввысь… Всё-таки их шедевры — «За миллиард лет до конца света», «Пикник на обочине», «Парень из преисподней», «Жук в муравейнике» и др. — написаны именно в поздний период…

Но конец был неизбежен. Финал Стругацких — тот период, что я назвал бы «Стругацкие в отставке», — был полной и безоговорочной капитуляцией перед миром «любодейным и грешным». Такие их работы, как «Отягощённые злом» или (совсем уж катастрофично) «Жиды города Питера», — это уже нечто беспомощное и никому не нужное.

Финал, ещё раз повторюсь, неизбежный. Поставив всё на победу «святого атеиста», Стругацкие сами доказали себе, что атеистическая святость невозможна, что человек, предоставленный собственной воле, способен если не деградировать, то, по крайней мере, героически гибнуть, причём этот героизм никого не спасал, никого не грел, никого не звал вперёд.

Чтобы мир обретал смысл, должно быть нечто большее, чем мир. Чтобы человек оставался человеком, нужно, чтобы он равнялся на Бога. Обитателям Мира Полудня равняться было не на кого, неоткуда брать сил, не у кого просить помощи, и они неизбежно оказались один на один перед тёмной, бессмысленной и безжалостной вселенной. Как благородный дон Румата встал лицом к лицу перед в высшей степени неблагородным миром Арканара — и не смог его одолеть. Как умный, сильный и добрый Корней из «Парня из преисподней» встал лицом к лицу с изуродованным душою подростком Гагом — и не смог его перевоспитать. Как герои «Жука в муравейнике» встали лицом к лицу со зловещей загадкой Странников — и не смогли её разрешить… Герои поздних Стругацких один за другим терпели поражение, и это были не единичные катастрофы, а системный сбой того мира, который писатели выбрали себе в качестве идеала.

Фокус, однако, состоял в том, что, даже осознав свой провал, они не хотели отказываться от идеала. Во всяком случае, Аркадий Стругацкий не захотел. После августовского путча 1991 года, когда Мир Полудня казался сокрушённым навсегда, раздавленным и осквернённым, Аркадий Натанович сказал своему другу:

— А всё равно более красивой идеи люди ещё не придумали!

Это он имел в виду коммунистическую идею.

Похоже на галилеевское: «А всё-таки она вертится!» — не правда ли?

То есть в его сознании коммунистическая идея осталась тем же бесконечно прекрасным, единственно спасительным для человечества идеалом, который никогда не погаснет. Даже если путь (всё той же «атеистической святости»), который выбрали братья, оказался ложным, — но должны же быть другие пути! Мы, Стругацкие, проиграли, но кто-то должен прорваться, идя иным путём!

Что же это за путь?

Я думаю, нужно было прожить эти тридцать лет, на своих боках почувствовать, как нехорошо отрекаться от идеала, чтобы путь был всё-таки найден. Сколько лет ещё понадобится, чтобы Россия вступила на него?

Борис Натанович, насколько известно, такой твёрдости не проявил. Он подписал капитуляцию — и весьма примечательным способом. Он написал книгу «мемуаров» «Комментарии к пройденному», в которой, нимало как будто не стыдясь, от страницы к странице убеждал кого-то (кого, интересно?), что главное и даже единственное содержание их повестей — антисоветизм. Удивительно, почему не краснеет бумага, на которой напечатана эта книга?

Впрочем, кому-то (кому, интересно?) этого идейного самоубийства показалось мало. Была подготовлена целая когорта (или просто шобла?) молодых фантастов, нарочно высмеивавших всё, написанное Стругацкими, создававших «продолжения» их романов, в которых идеи братьев выворачивались наизнанку, глумившихся над ними, втаптывавших их в грязь.

Кажется, ветер истории уже разметал эту ораву. Стругацкие же стоят по-прежнему, — стоят, оборотясь лицом к далёкому, но достижимому Миру Полудня, дойти до которого им не довелось.

Алексей БАКУЛИН