Газета основана в апреле

1993 года по благословению

Высокопреосвященнейшего

Митрополита

Иоанна (Снычёва)

|

Газета основана в апреле |

|||

| НАШИ ИЗДАНИЯ |

«Православный

Санкт-Петербург»

|

|||

В

ноябре в нашей Лавре прошли II Александро-Невские академические чтения.

На этот раз тема их формулировалась так: «Русская Православная Церковь —

хранительница традиционных семейных ценностей». Перед собравшимися на чтения

выступили многочисленные ораторы: архиереи, священники, учёные… Сегодня мы

знакомим наших читателей с докладом ректора Русской христианской гуманитарной

академии им. Ф.М.Достоевского Дмитрия Кирилловича Богатырёва

«Семья и идеал образования в России».

В

ноябре в нашей Лавре прошли II Александро-Невские академические чтения.

На этот раз тема их формулировалась так: «Русская Православная Церковь —

хранительница традиционных семейных ценностей». Перед собравшимися на чтения

выступили многочисленные ораторы: архиереи, священники, учёные… Сегодня мы

знакомим наших читателей с докладом ректора Русской христианской гуманитарной

академии им. Ф.М.Достоевского Дмитрия Кирилловича Богатырёва

«Семья и идеал образования в России».

— Традиций у российского образования много, но я обращу внимание на одну из них: на традицию тесного сближения семьи и школы, на некоторый момент семейственности в учебных заведениях, что предполагало больший объём воспитания, в том числе и через личный пример. Эта традиция существовала до революции, но и советская школа хранила её.

Вспомним хотя бы опыт Макаренко. Понятно, что в этом случае образование было атеистическим, как ни печально сказать такое в этом зале… Но, тем не менее, — посмотрите, какие результаты! А ведь контингент у Макаренко был своеобразным… Или вспомним нашу петербургскую школу им. Достоевского, ту самую Республику ШКИД под руководством замечательного педагога В.Н.Сороки-Росинского, — там тоже был весьма своеобразный контингент. И если бы Макаренко или Сорока-Росинский не организовывали в своих школах коммуникативное пространство, близкое к семейному, то у них бы ничего не получилось. Наверное, были в Советском Союзе и другие педагоги, но смотрите: на передний план выходили именно те люди, кто основывал школу на семейных началах. Их все знали, их произведения изучались в вузах; «Педагогическая поэма», «Республика ШКИД» — эти книги читали все.

Давайте вспомним более поздние произведения, например, прекрасный рассказ Валентина Распутина (он сейчас даже вошёл в школьную программу) «Уроки французского». Вот где можно найти достойный образец отношений учительницы со школьником! Или возьмём фильм «Доживём до понедельника» — тоже прекрасный пример семейного начала в школьном обучении… Критикуют советскую школу: «Она и такая, и сякая!..» Но отношения в ней всё равно оставались человеческими.

Что я сам помню из своих школьных лет? Я прежде всего запомнил тех учителей, которые относились к нам по-отечески, по-матерински…

Конечно, детей надо учить, принуждать к учению, заставлять думать, а иногда и наказывать. И в семье так делают! Делают так, кстати, и в Церкви: тут тоже епитимью могут наложить… Но важно, чтобы наказание делалось с любовью! И в семье наказание и любовь идут рука об руку.

Давайте теперь рассмотрим постсоветское образование. Что дали нам реформы? Оказалось, что образование не имеет отношения к воспитанию, что образование — это услуга! Правда, сейчас такую формулировку убрали из закона, но ушла ли она из школьной практики? Не остаётся ли образование услугой, которая оказывается в том числе и на коммерческой основе? Где же воспитательный компонент? Он не обязателен. Образование — это услуга по предоставлению некоего объёма информации; хуже того, — по научению определённым компетенциям, не к ночи будь они помянуты. Сейчас стали говорить о каких-то личностных компетенциях… А чему учит нас христианство? Оно говорит, что главная личностная компетенция — это любовь, любовь к Богу, любовь к ближнему. Но можно ли «компетентно любить»?..

Сотрудники учебных заведений отмечают безумный вал бюрократических отчётов, который обрушился на них в последние годы. С чем это связано? Для чего это нужно? Это нужно, чтобы решительно выбить самый дух «Уроков французского» и «Доживём до понедельника» из постсоветской школы, чтобы у учителей не осталось ни времени, ни сил на живого ученика.

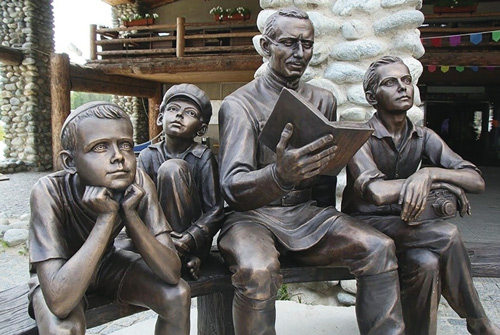

Памятник А.С.Макаренко |

Я хочу сказать, что философия всех этих образовательных реформ имеет совершенно определённый источник. Этот источник — либерализм и позитивизм, которые выкристаллизовались преимущественно в культурах англоговорящих народов. Но что плохого в либерализме? Ведь он ратует за свободу! Это так, но свобода-то разная бывает! Достоевский в своих романах показывает нам, к чему приводит человека свобода, когда этот человек прокладывает свой собственный маршрут, полагаясь только на себя, без оглядки на Бога.

Либерализм исходит из того, что человек — это некий обособленный социальный атом, что всё индивидуальное и частное имеет приоритет перед общим и коллективным. Либерализм утверждает, что некий «русский тоталитаризм» будто бы хочет загнать всех в стадо и в противовес этому нужно стремиться стать обособленными индивидуумами, независимыми ни от общества, ни от Бога. А если Бога нет, то человек становится мерой всех вещей. Но новоевропейский гуманизм идёт дальше: он вслед за Ницше утверждает, что человек есть творец не только вещей, но и ценностей! Новые ценности — вот что нам хотят внедрить: новые ценности без Бога! А традиции? Нет! Они только мешают творческой организации человека! Это одна лишь тёмная, ортодоксальная, мракобесная Церковь может защищать традиции.

Кстати, напомню вам, что знаменитый американский политолог, социолог Самюэль Хантингтон (вы, наверное, знаете его знаменитую книгу «Столкновение цивилизаций») дал блестящий культурологический критерий границ, до которых простирается Запад. Он сказал: «Запад заканчивается там, где начинается православие». Вот он, тормоз для наступления западных ценностей!

Сейчас в странах Запада происходит тотальный отказ от принципа естественного права. Мы знаем, что онтологическая основа естественного права есть триада: Бог—Традиция—Природа. Но позитивизм предлагает нам другой подход, а именно: «Закон тождественен праву». Это значит: какой закон вы приняли, тот и исполняйте, — не ваше дело, соответствует он праву или нет. Предлагается и принцип формального равенства… Если два этих принципа объединить, то получится, что семья — это реликт традиционного мировоззрения, уходящий своими корнями в миф и религию. И если мы принимаем закон о том, что люди с нетрадиционной ориентацией могут создавать семьи, то мы обязаны соблюдать этот закон, и не нужно задавать глупых вопросов, соответствует ли он естественному праву, соответствует ли он природе, соответствует ли он Божиим установлениям. «Закон есть закон, соблюдайте его!»

И эти реформы, — а они же правовым путём проводились, путём правового администрирования, если не путём правового регулирования, — эти либеральные реформы в области образования и семьи направлены на одно и то же: чтобы максимально разложить традицию! Максимально унизить её! Впервые в человеческой истории возникает ситуация правового принуждения к противоестественному. До сих пор мы знали, что бывает неправовое принуждение: например, если человек попадает в места лишения свободы, то его там могут насильно, неправовым образом принудить к чему-то противоестественному. А теперь к тому же самому принуждают правовым способом!

Слушайте, нам же хотят и в семью загнать эту гадость! Это станет разрушением семьи, когда семья станет союзом не мужчины и женщины, а партнёра № 1 и партнёра № 2. Эти тенденции наблюдаются и в семейном регулировании, и в образовании, — и это стороны одного и того же процесса, который можно назвать духовной отравой для нашей страны. Они сейчас приторможены, но не ликвидированы: слишком мощный идёт натиск. И дело тут не только в пятой или шестой колонне, дело в том, что многие люди уже отравлены в своём сознании, — люди, принимающие решения.

Проблему я поставил. Её источник — не только внешнее заражение, но и отсутствие духовного противоядия у очень многих авторов нашей системы — юридической и образовательной. Сейчас картина представляется такая: наше общество только что вышло из Смутного времени, а нас хотят раскачать, чтобы обратно туда закинуть. Но будем молиться и делать своё дело каждый на своём месте, а Господь нас не оставит.