Газета основана в апреле

1993 года по благословению

Высокопреосвященнейшего

Митрополита

Иоанна (Снычёва)

|

Газета основана в апреле |

|||

| НАШИ ИЗДАНИЯ |

«Православный

Санкт-Петербург»

|

|||

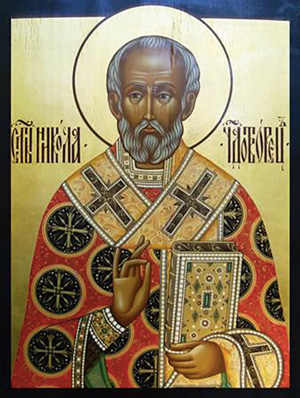

Николай

Чудотворец узнаётся сразу. Из жития Святителя известно, что те, кому он являлся

во сне или наяву, либо узнавали его, либо опознавали по иконе. Но существует

достаточно много изводов того, как он изображается.

Николай

Чудотворец узнаётся сразу. Из жития Святителя известно, что те, кому он являлся

во сне или наяву, либо узнавали его, либо опознавали по иконе. Но существует

достаточно много изводов того, как он изображается.

Древнейшим

и наиболее распространённым типом икон святого являются его поясные образы,

которые складываются в византийском и русском искусстве в ХI—ХIII веках.

Традиционно поясное изображение Святителя, который правой, чуть приподнятой

рукой благословляет, а в левой держит закрытое Евангелие.

Древнейшим

и наиболее распространённым типом икон святого являются его поясные образы,

которые складываются в византийском и русском искусстве в ХI—ХIII веках.

Традиционно поясное изображение Святителя, который правой, чуть приподнятой

рукой благословляет, а в левой держит закрытое Евангелие.

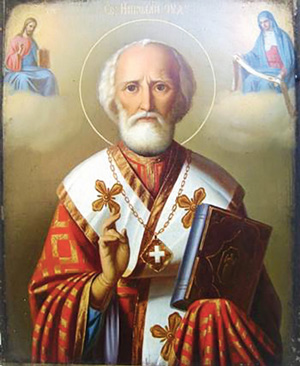

Часто встречаются иконы, на которых вверху, в облачных небесных сферах, располагаются поясные фигуры Христа и Богоматери. Они напоминают о чуде на Никейском Соборе 325 года. На нём разбирался вопрос об учении Ария, утверждавшего, что Иисус Христос не единосущен Богу Отцу, но сотворён. Это учение было определено как еретическое, ложное. Во время споров Святитель Николай ударил Ария по щеке. Собравшиеся на Собор отцы решили, что такое проявление ревности недопустимо, и общим решением лишили св.Николая сана и заключили его в темницу. Однако многим из них было видение во сне, в котором Сам Господь вручил ему Евангелие, а Пресвятая Богородица надела на него омофор. После этого Святителю вернули сан архипастыря. Такие изображения известны в русской иконописи с конца XIII века. Описание этого события в житии святого в русской письменности входит в так называемую некнижную редакцию «Жития Николы», получившую распространение в ХV—XVI веках.

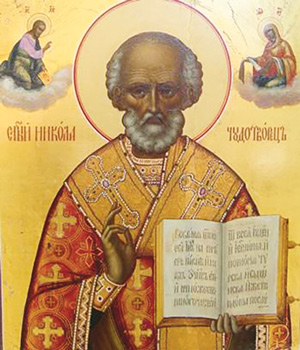

К менее распространённым относятся иконы Святителя с раскрытым Евангелием. Такие образы в русской иконописи известны с XIII века. Евангелие, которое св.Николай держит в руках, раскрыто на страницах, откуда взято начало текста службы святому угоднику. Интерес к этой иконографии и особое её распространение приходятся на позднейшее время XVIII—XIX веков.

Другим

древнейшим типом являются ростовые изображения Святителя. В русской иконописи

получает распространение особое изображение св.Николая с разведёнными в стороны

руками, напоминающее тип оранта — «молящийся» (от лат. orans). В

греческих памятниках при ростовых изображениях епископов использовался другой

тип, с прижатыми к торсу руками. Приведённый первый тип известен и в Византии,

но встречается крайне редко. В русском искусстве он появляется в XIII веке, а

распространяется в XIV веке, в том числе в житийных иконах. Полагают, что этот

иконографический тип восходит к древней (несохранившейся) иконе св.Николая,

привезённой из Корсуни в 1225 году в г.Зарайск. Поэтому он получил название

Зарайского.

Другим

древнейшим типом являются ростовые изображения Святителя. В русской иконописи

получает распространение особое изображение св.Николая с разведёнными в стороны

руками, напоминающее тип оранта — «молящийся» (от лат. orans). В

греческих памятниках при ростовых изображениях епископов использовался другой

тип, с прижатыми к торсу руками. Приведённый первый тип известен и в Византии,

но встречается крайне редко. В русском искусстве он появляется в XIII веке, а

распространяется в XIV веке, в том числе в житийных иконах. Полагают, что этот

иконографический тип восходит к древней (несохранившейся) иконе св.Николая,

привезённой из Корсуни в 1225 году в г.Зарайск. Поэтому он получил название

Зарайского.

Иконографический тип Николы Зарайского становится излюбленным в житийных иконах Святителя. Они изображают деяния Святителя при жизни и после смерти. Житийные образы св.Николая известны на Руси с ХIII—ХIV веков. В это время складываются основные группы сюжетов: рождение и обучение грамоте, поставление в священники, помощь в бедах. Традиционно завершает повесть о жизни и деяниях Святителя рассказ о перенесении мощей св.Николая итальянскими купцами из разорённых турками Мир Ликийских в южноитальянский город Бари в 1087 году. Этому событию на Руси придавали особое значение: Перенесение мощей становится одним из центральных праздников. С XIV века этот сюжет входит в число обязательных в житийных иконах св.Николая в Средней Руси; позже, к XV веку, он утверждается в новгородских и псковских памятниках.

Вариантом

иконографического типа Зарайского становится Никола Можайский; он известен как

самостоятельный образ, но в ряде случаев становится центром композиции в

житийных иконах святого. В среднике представлен св.Николай в рост с мечом и

храмом в руках, вверху, по сторонам от его фигуры, изображены Иисус Христос с

Евангелием и Богоматерь с омофором в руках. Прототипом этого образа считается

статуя Свт.Николая, установленная на городских воротах и в городском соборе

Можайска. Чудо от этого образа, послужившее спасению города от вражеской рати,

положило начало прославлению и распространению этого изображения.

Вариантом

иконографического типа Зарайского становится Никола Можайский; он известен как

самостоятельный образ, но в ряде случаев становится центром композиции в

житийных иконах святого. В среднике представлен св.Николай в рост с мечом и

храмом в руках, вверху, по сторонам от его фигуры, изображены Иисус Христос с

Евангелием и Богоматерь с омофором в руках. Прототипом этого образа считается

статуя Свт.Николая, установленная на городских воротах и в городском соборе

Можайска. Чудо от этого образа, послужившее спасению города от вражеской рати,

положило начало прославлению и распространению этого изображения.

Известны и оплечные образы Свт.Николая Чудотворца. Все сохранившиеся иконы данной иконографии относятся ко второй половине XVI века. Интересно, что за пределами XVI века подобные образы не имели большого распространения, зато в XIX веке, особенно в старообрядческой среде, их популярность возрастает.

Иерей Владимир ПАРТАЛА